Die FARBE-Befragung ist eine Studie, die untersucht, wie es pflegenden Angehörigen in der Schweiz geht. Sie erfasst, wie belastet sie sind, welche Unterstützung sie erhalten und wie widerstandsfähig (resilient) sie mit den Herausforderungen der Pflege umgehen.

Ziel der Befragung ist es, ein besseres Verständnis für ihre Situation zu bekommen und mögliche Verbesserungen in der Pflege und Unterstützung zu identifizieren.

Lesen Sie in wenigen Minuten, was Dr. Andreas Hellmann, Experte von Pflegewegweiser, zu diesem Thema erläutert.

Die zentrale Rolle pflegender Angehöriger in der Gesundheitsversorgung

Pflegende Angehörige spielen eine zentrale Rolle in der langfristigen Versorgung pflegebedürftiger Menschen in der Schweiz. Schätzungen zufolge erbringen sie jährlich Pflegeleistungen im Wert von rund 3,5 Milliarden Franken und tragen damit erheblich zur Stabilität des Gesundheitssystems bei (Bertschi et al., 2020). Trotz dieser essenziellen Funktion erfahren sie häufig unzureichende strukturelle Unterstützung, sowohl in finanzieller als auch in organisatorischer Hinsicht.

Eine aktuelle Analyse der FARBE-Befragung zeigt, dass pflegende Angehörige eine bemerkenswerte psychische Widerstandskraft aufweisen. Gleichzeitig sind sie einer hohen emotionalen, physischen und sozialen Belastung ausgesetzt, die langfristig zu gesundheitlichen Risiken und Versorgungsengpässen führen kann. Die Frage stellt sich daher, wie diese Diskrepanz zwischen individueller Resilienz und strukturellen Belastungen überwunden werden kann.

Ein wegweisendes Versorgungsmodell, das sich auf einen Bundesgerichtsentscheid stützt, könnte eine Antwort bieten: Pflegende Angehörige können sich über private Spitex-Organisationen anstellen lassen und für ihre Arbeit entlohnt werden, sofern sie eine pflegerische Qualifikation erwerben. Dieses Modell adressiert nicht nur die finanzielle Benachteiligung pflegender Angehöriger, sondern stärkt gleichzeitig deren professionelle Pflegekompetenz und reduziert die Belastung stationärer Versorgungseinrichtungen.

Methodik der Untersuchung

Studienaufbau

Die vorliegende Untersuchung basiert auf einer quantitativen Online-Befragung, die zwischen Januar und Februar 2024 durchgeführt wurde. Die Datenerhebung erfolgte mittels eines standardisierten Fragebogens, der pflegende Angehörige in der gesamten Schweiz adressierte. Die Teilnehmenden wurden über digitale Kanäle (E-Mail, soziale Medien und Pflegeorganisationen) rekrutiert.

Teilnehmerzahl und Stichprobe

Insgesamt nahmen 131 pflegende Angehörige an der Umfrage teil. Die Einschlusskriterien waren:

- Die befragte Person muss aktuell eine pflegebedürftige Person betreuen.

- Die Pflege muss mindestens seit drei Monaten erfolgen.

- Die befragte Person muss in der Schweiz wohnhaft sein.

Erhebungsinstrumente

Der Fragebogen umfasste verschiedene standardisierte Skalen zur Messung von:

- Resilienz (psychische Widerstandskraft) – basierend auf den Skalen von Windle (2011).

- Belastung (körperliche, emotionale und soziale Belastung) – in Anlehnung an Pinquart & Sörensen (2007).

- Soziale Unterstützung (familiäre und professionelle Unterstützungsstrukturen).

- Demografische Faktoren (Alter, Geschlecht, Pflegedauer, Pflegeaufwand).

Demografische Merkmale der Befragten

Die Stichprobe zeigt folgende demografische Zusammensetzung:

- Alter:

- 36–45 Jahre: 12 %

- 46–55 Jahre: 24 %

- 56–65 Jahre: 28 %

- Über 65 Jahre: 36 %

- Geschlecht:

- Weiblich: 78 %

- Männlich: 22 %

- Pflegeverhältnis:

- Pflege des Partners/der Partnerin: 53 %

- Pflege eines Elternteils: 38 %

- Pflege eines Kindes: 9 %

- Wohnsituation:

- Lebt mit der pflegebedürftigen Person zusammen: 64 %

- Wohnt separat: 36 %

- Pflegeaufwand:

- Weniger als 10 Stunden pro Woche: 21 %

- 10–30 Stunden pro Woche: 41 %

- Mehr als 30 Stunden pro Woche: 38 %

Resilienz pflegender Angehöriger: Psychologische Adaptationsmechanismen

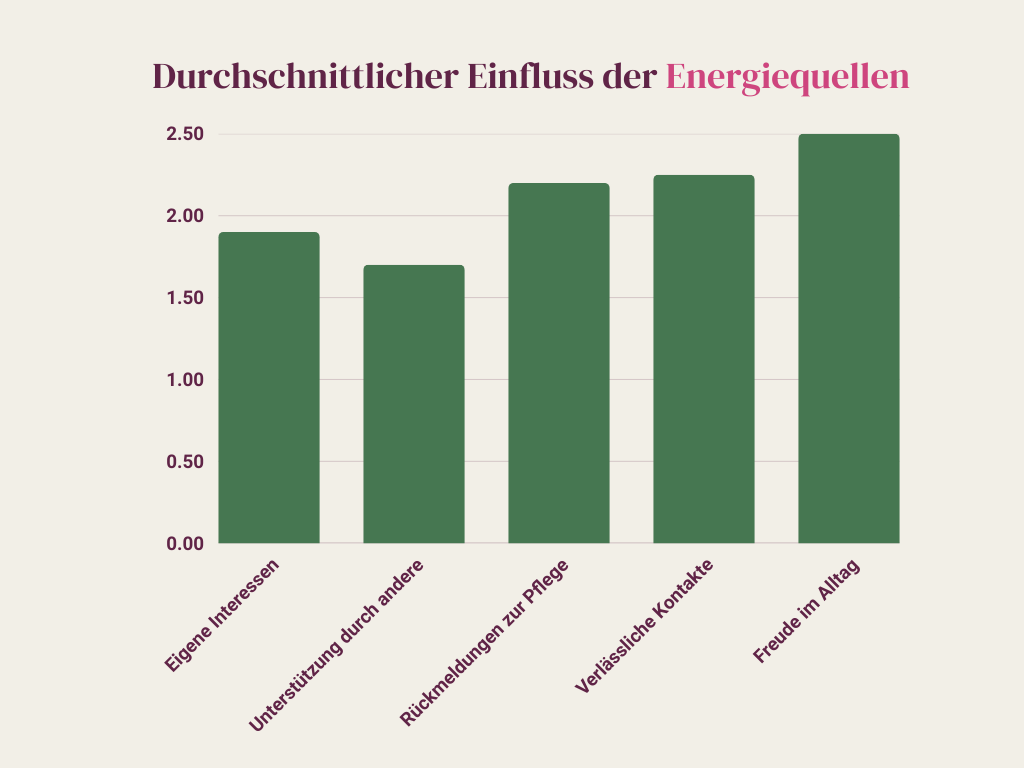

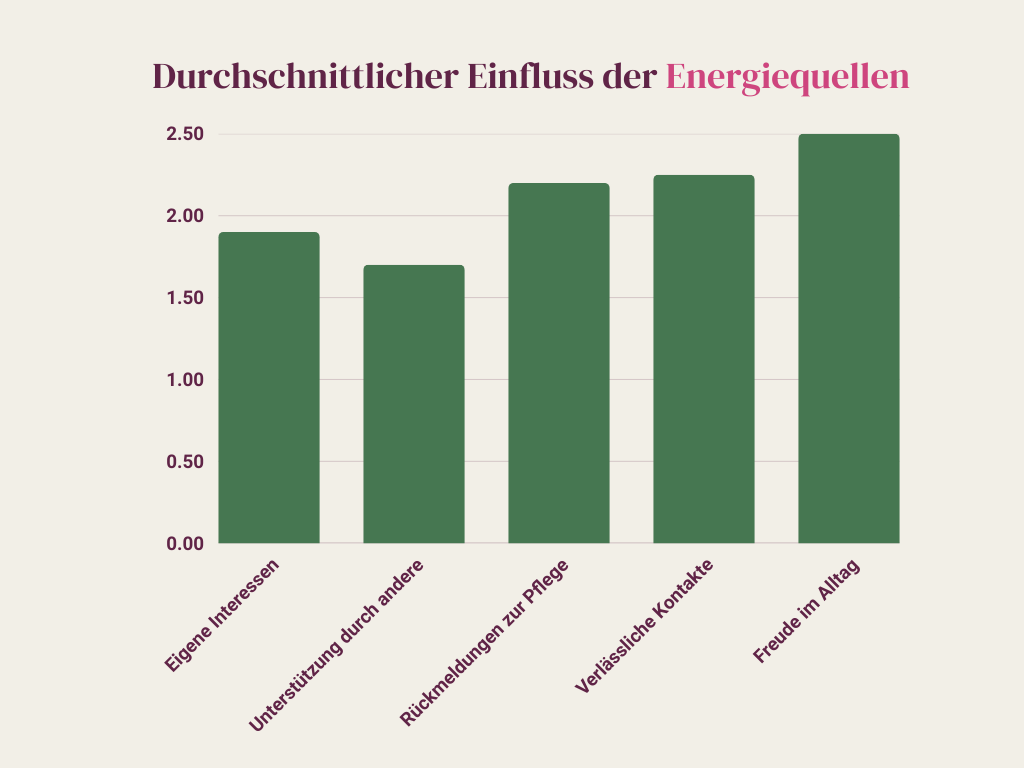

Resilienz wird in der psychologischen Forschung als dynamischer Adaptationsprozess verstanden, der Individuen ermöglicht, trotz hoher Belastungen psychisch stabil zu bleiben (Bonanno, 2004). Unsere Analyse zeigt, dass pflegende Angehörige in der Schweiz durchschnittlich 18,4 von 30 möglichen Punkten auf der Resilienzskala erreichen. Dies deutet darauf hin, dass viele von ihnen über effektive Bewältigungsmechanismen verfügen, um den Herausforderungen der Pflege gerecht zu werden.

Diese Ergebnisse korrespondieren mit früheren Studien, die belegen, dass Pflegeerfahrung und soziale Unterstützungsignifikante Prädiktoren für eine erhöhte Resilienz sind (Windle, 2011). Insbesondere Angehörige, die seit mehr als fünf Jahren eine pflegebedürftige Person betreuen, weisen tendenziell höhere Resilienzwerte auf.

Eine zentrale Rolle bei der Aufrechterhaltung psychischer Stabilität spielt die soziale Unterstützung. Zahlreiche Untersuchungen zeigen, dass sozial vernetzte Pflegepersonen signifikant geringere Depressions- und Erschöpfungssymptome aufweisen (Richardson, 2002). Unsere Befragungsdaten bestätigen diese Befunde: Pflegende Angehörige mit familiärer oder professioneller Unterstützung zeigen eine höhere Resilienz und berichten seltener von psychosozialem Stress.

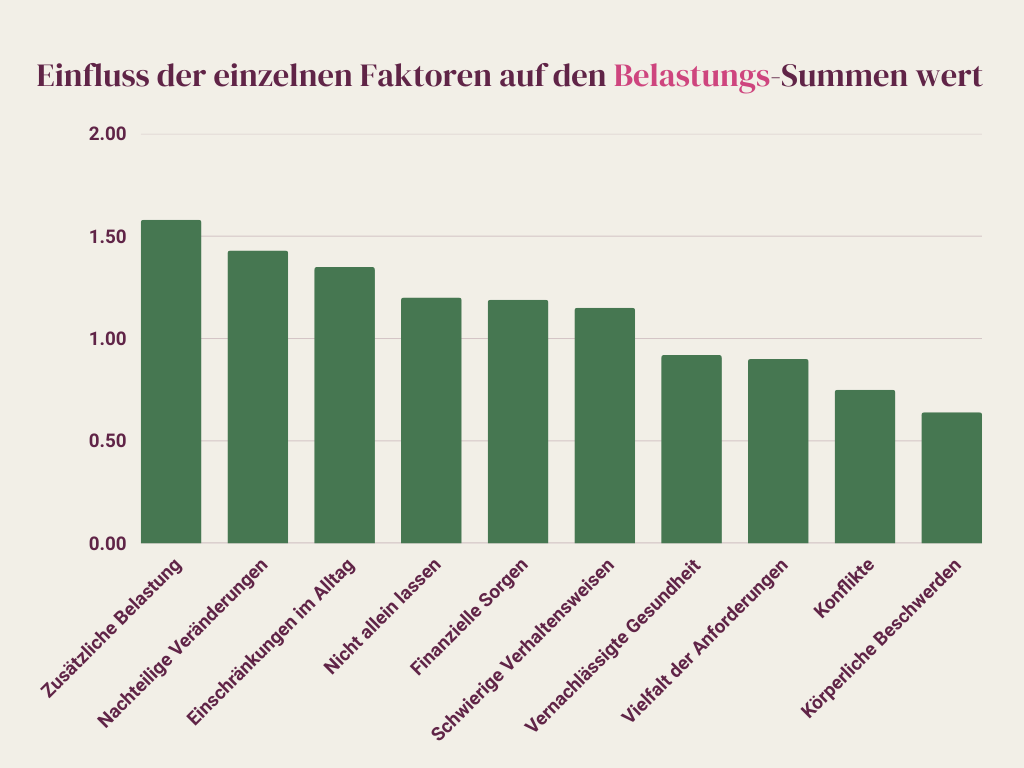

Belastungsfaktoren: Die Kehrseite der Resilienz

Trotz der nachgewiesenen Widerstandskraft sind pflegende Angehörige erheblichen Belastungen ausgesetzt. Der durchschnittliche Belastungswert unserer Analyse liegt bei 11,6 von 30 möglichen Punkten, wobei spezifische Gruppen, insbesondere Frauen über 65 Jahre, besonders hohe Werte aufweisen. Diese Ergebnisse bestätigen internationale Studien, die zeigen, dass Frauen aufgrund der traditionellen Rollenverteilung und der höheren Wahrscheinlichkeit, pflegebedürftige Partner zu betreuen, stärker belastet sind als Männer (Pinquart & Sörensen, 2007).

Die Hauptbelastungsfaktoren lassen sich in vier Kategorien unterteilen:

- Emotionale Erschöpfung: Der Umgang mit kognitiven oder emotionalen Veränderungen der pflegebedürftigen Person ist eine der Hauptstressoren für pflegende Angehörige (Schulz & Sherwood, 2008).

- Physische Beanspruchung: Pflegearbeiten, insbesondere körperlich anspruchsvolle Tätigkeiten wie Heben oder Mobilisation, führen zu einer erhöhten Prävalenz von muskuloskelettalen Beschwerden (Adelman et al., 2014).

- Soziale Isolation: Die zeitliche Inanspruchnahme durch die Pflege führt häufig zur Einschränkung sozialer Kontakte und Freizeitaktivitäten (Windle, 2011).

- Finanzielle Unsicherheit: Angehörige, die ihre Erwerbstätigkeit reduzieren oder aufgeben, um Pflegeverantwortung zu übernehmen, sehen sich oft wirtschaftlichen Herausforderungen gegenüber (Bertschi et al., 2020).

Ein innovatives Versorgungsmodell: Die Anstellung pflegender Angehöriger

Die strukturellen Herausforderungen pflegender Angehöriger erfordern neue Versorgungsmodelle, die sowohl die finanzielle Situation der Betroffenen verbessern als auch die Pflegequalität sichern. Ein richtungsweisender Bundesgerichtsentscheid eröffnet die Möglichkeit, pflegende Angehörige über private Spitex-Organisationen anzustellen und für ihre Pflegeleistung zu entlohnen, sofern sie eine pflegerische Grundausbildung (z. B. SRK-Pflegehelferkurs) absolvieren.

Vorteile dieses Modells:

- Finanzielle Anerkennung der Pflegearbeit

- Die Entlohnung pflegender Angehöriger trägt dazu bei, wirtschaftliche Benachteiligungen zu reduzieren und ermöglicht eine bessere Vereinbarkeit von Pflege und Beruf.

- Steigerung der Pflegequalität durch Professionalisierung

- Durch die pflegerische Qualifikation werden Angehörige besser auf die Betreuung vorbereitet, was sich positiv auf die Pflegequalität und Patientensicherheit auswirkt.

- Nachhaltigkeit des Gesundheitssystems

- Die Möglichkeit, Angehörige in die formale Pflege einzubinden, reduziert den Druck auf stationäre Einrichtungen und unterstützt die wohnortnahe Versorgung.

Dieses Modell stellt eine strukturelle Innovation dar, die dazu beitragen kann, pflegende Angehörige langfristig zu entlasten und das Pflegeangebot nachhaltig zu sichern

Fazit und Implikationen für die Gesundheitsversorgung

Die Ergebnisse der FARBE-Befragung verdeutlichen, dass pflegende Angehörige eine bemerkenswerte psychische Widerstandskraft besitzen, gleichzeitig aber einer hohen emotionalen, physischen und finanziellen Belastungausgesetzt sind.

Die Anstellung pflegender Angehöriger stellt einen möglichen Lösungsansatz dar, um diese Herausforderungen zu adressieren. Dieses Modell schafft nicht nur finanzielle Anreize für die Pflege, sondern trägt auch zur Professionalisierung und Qualitätssicherung der Versorgung bei.

Um die Nachhaltigkeit dieses Ansatzes zu gewährleisten, bedarf es jedoch weiterer gesundheitspolitischer Massnahmen, darunter:

- Eine einheitliche gesetzliche Regelung zur Entlohnung pflegender Angehöriger

- Ein breiterer Zugang zu pflegerischer Qualifikation für Angehörige

- Der Ausbau von psychosozialen Entlastungsangeboten und Netzwerken

Eine nachhaltige Gesundheitsversorgung in der Schweiz ist ohne pflegende Angehörige nicht denkbar. Um ihre Resilienz langfristig zu erhalten, ist es entscheidend, dass sie die strukturelle Unterstützung erhalten, die sie verdienen.

Literaturverzeichnis

- Bertschi, F., et al. (2020). Die ökonomische Bedeutung der Pflegearbeit in der Schweiz. Bundesamt für Statistik.

- Bonanno, G. A. (2004). Loss, trauma, and human resilience: Have we underestimated the human capacity to thrive after extremely aversive events? American Psychologist, 59(1), 20-28.

- Obsan (2021). Pflege und Betreuung in der Schweiz: Fakten und Zahlen. Schweizerisches Gesundheitsobservatorium.

- Pinquart, M., & Sörensen, S. (2007). Differences between caregivers and noncaregivers in psychological health and physical health: A meta-analysis. Psychology and Aging, 22(3), 551-568.

- Windle, G. (2011). What is resilience? A review and concept analysis. Reviews in Clinical Gerontology, 21(2), 152-169.

Mehr zu diesem Thema

Pflege zu Hause in der Schweiz

Entschädigung für die Betreuung von Angehörigen

Mehr als 600'000 Menschen pflegen Angehörige in der Schweiz.

Erfahren Sie, wie Sie für die Pflege von Angehörigen ab CHF 37.90 pro Stunde eine Entschädigung erhalten können.

Wir zeigen die Voraussetzungen, die erforderlichen Schritte zur Anmeldung und klären die häufigsten Fragen.